|

|

|

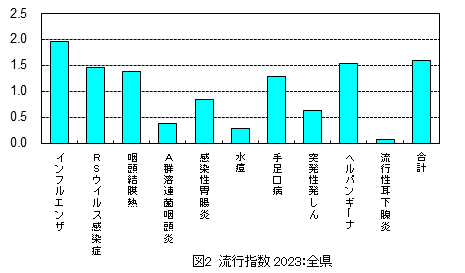

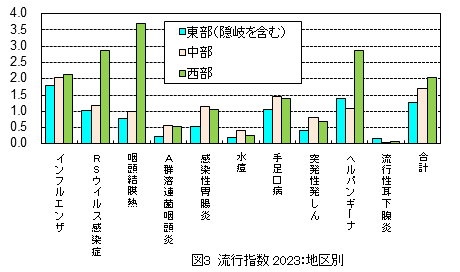

2023年の感染症登録総数の指数(2023年患者数/2013から2022の過去10年間の年間平均患者数)は1.6と増加したが、

2020から2022年の3年間はCOVID-19による自粛の影響で登録総数が著減していたので

2013から2019年の7年間の年間平均患者数を分母として比較するとほぼ1となり、コロナ前の水準に戻ったとみなされる。

3)インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の流行状況:表5〜10、図1〜4

(1) インフルエンザ

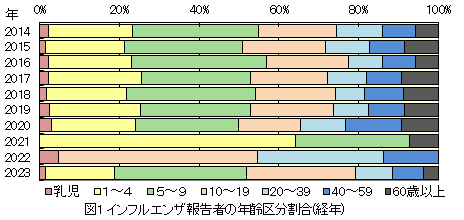

2022~2023年シーズンのインフルエンザは、その前2シーズンはコロナ自粛でまったく流行がみられなかったが、久々に2022年末から2023年6月にかけてさほど大きくはなかったがA型の流行を認めた。

6月後半から8月前半はほぼ収束していたが、8月後半から再び増加に転じた。亜型としてA香港と2009pdmの2型が同時に検出され、さらにコロナ禍での集団免疫の低下とあいまって、

長くて大きな流行となることが危惧されていた通り、2023年後半のインフルエンザの流行は過去10年間で最も大きな流行となり、12月の時点でまだ右肩上がりの状態で越年することとなった。

(2) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

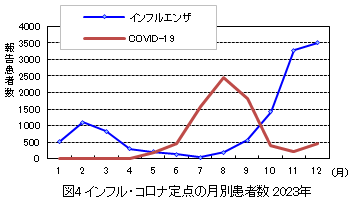

COVID-19は5月8日に5類定点把握疾患に類型変更されたことに伴い、個人情報を含めた個々全例の登録から年齢性別の例数報告となり、この感染症サーベイランスに加わった。

規制緩和に伴い、危惧された通りの流行(第9波)が起こり、ピークの8月は全県で738例の登録をみたが、これも全国で言われていた通りで軽症例が多く、大きな混乱をきたすことなく、

11月には登録数51とほぼ収束した。しかし、12月には126例の登録があり、第10波の到来が懸念された状態で越年した。

インフルエンザとの同時流行は起こらず、片方が増加すると片方が減少するといった関係が認められたので、臨床現場で大きな混乱を来たさなかったのは幸いであった。

インフルエンザとの同時流行は起こらず、片方が増加すると片方が減少するといった関係が認められたので、臨床現場で大きな混乱を来たさなかったのは幸いであった。

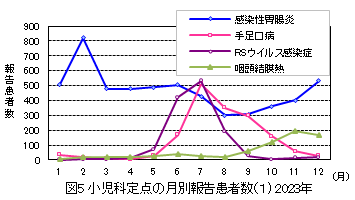

4)小児科定点感染症の発生状況

(1) RSウイルス感染症

全県で総数1,474(流行指数1.47)と、10年間で2番目の大きな流行を認めた。流行の始まりは5月で、7から9月(8月がピーク)に多く、11月に下火となった。

コロナ前のほとんどの年は秋に流行していたが、2021から2022年に夏に流行するパターンに変化し、2023年も同じく夏に流行した。

コロナによる社会全体の行動パターンの変化が、RSの流行にも影響し続けていると考えられる。 ハイリスク児へのパリビズマブ(商品名シナジス)投与の時期にも関連するので、毎年の流行動向を注意深く見守る必要がある。

コロナによる社会全体の行動パターンの変化が、RSの流行にも影響し続けていると考えられる。 ハイリスク児へのパリビズマブ(商品名シナジス)投与の時期にも関連するので、毎年の流行動向を注意深く見守る必要がある。

(2) 咽頭結膜熱

総数785(流行指数1.40)と、過去10年間で3番目に多い登録数であった。10月に増加し始め、11月から12月とかなりの登録数で越年した。

2024年1月から2月までは流行が続くと予想される。高熱が続く割には全身状態が保たれるのが特徴であるが、インフルエンザ、COVID-19、A群溶連菌咽頭炎との鑑別が大切な疾患である。

しかし、本症の迅速検査キットも不足している。いろいろな疾患の迅速検査キットの品薄が続いており、メーカーの生産体制の再整備を強く希望するものである。

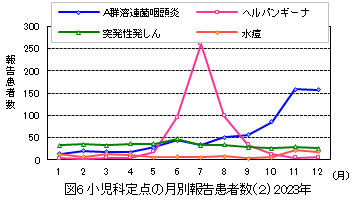

(3) A群溶連菌咽頭炎

コロナ自粛が続いていた5月までは過去最少レベルの報告数で推移していたが、6月から9月は少し増加、10月に急に増加の程度が大きくなり、11から12月は過去と比較してもかなりの高レベルの報告数となった。

自粛緩和の影響はいろいろな感染症の増加という結果をもたらしたが、本疾患においても顕著であった。さらに、本疾患は細菌感染であるため抗生剤投与が不可欠であるが、

ジェネリック製薬メーカーのトラベルに端を発した小児用抗生剤の品薄状態が続いており、憂慮すべき深刻な状態が続いている。

加えて、小児用抗生剤と同様メーカー側の生産体制が主因の、迅速検査キット不足という問題も深刻な状態に拍車をかけている。

(4) 感染性胃腸炎

|

|

|

|

|

|

総数6,018 感染指数0.85と、過去10年間との比較でも少なめであったが、コロナの3年間を除いた2013から2019年と比較すると、最も少ない年であった。

コロナ規制緩和の前後でみると、緩和前の2月に多く、3から6月は横ばい、8から10の夏から秋の初めは少なく、その後増加のパターンであった。

2023年の本症の動向は、コロナ自粛との関連がはっきりとは認められないように見受けられた。

(5) 水痘

総数128流行指数0.28で、本性も過去3年間とほぼ同じであった。ムンプスと同様ワクチン定期化の効果が顕著であると考えているが、ムンプスと異なりゼロにはならず、

ワクチンで軽症化した例の報告がごく少数これからも持続すると考えられる。

(6) 手足口病

登録総数1,827(指数1.29)と比較的多く認めた年で、月でみると5月から11月で、7月がピークの6から10月の夏場に多かった。流行のヤマは1つであったので、起炎ウイルスは1つだったと考えられる。

(7) 伝染性紅斑

総数5 流行指数0.03と、まったく流行しなかった年であった。

(8) 突発性発しん

総数431流行指数0.64と、昨年とほぼ同様の少ない年であった。過去10年の動向では緩やかな動きしかなく、2023年はもっとも最少であった年より少し少ない数であったので、

出生数の減少を考慮すると変動の範囲内と考えられる。水痘と本症の起炎ウイルスはヘルペス属ウイルスなので、大きな変動がないのが特徴とされている。

この2つの疾患で本サーベイランスの精度をモニターすることになるが、結果的に精度は保たれていると考えられる。

(9) ヘルパンギーナ

総数593件、指数1.53と、過去10年間で2番目に多い報告があった年であった。手足口病と起炎ウイルスが重なるので、流行の時期も手足口病とほぼ同じ5月から10月の夏場であった。

(10) 流行性耳下腺炎

総数は20(流行指数0.08)と、過去3年間とほぼ同数であった。本症に関してはコロナ自粛よりもワクチン接種の普及が大きいと思われ、今後も大きな流行は起こらないと予想される。

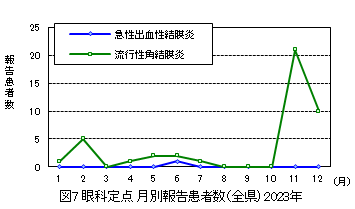

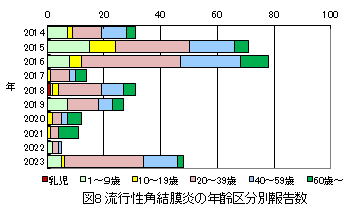

5)眼科定点感染症の流行状況:表5、6、7、8、9、10、図7,8

(1) 急性出血性結膜炎

非常に伝染力の強い結膜炎であるが、2023(R5)年は島根県での発生は1件の報告のみであった。

(2) 流行性角結膜炎

2023(R5)年は、全県で48件の報告があり、東部8件、中部36件、西部4件であった。昨年は過去10年で最も発生数が少なかったが、再び報告が増加した。

新型コロナウイルス感染症が本年5月から5類に移行したため、これまで感染防止のためのマスクの着用、手洗い、手指の消毒などの対策が個人の判断となった事が影響したと思われる。

流行性角結膜炎は感染力が強く、家庭内発症や職場、学校での集団感染を起こしうるので、早期の発見と診断が重要である。感冒症状を伴う結膜充血や眼脂が見られる場合、 アデノウイルス感染症を念頭に置いて、対象患者の発症状況や周辺環境を含め詳細な問診が重要であり、さらなる流行の予防のための丁寧な生活指導、治療が重要であると思われる。

流行性角結膜炎は感染力が強く、家庭内発症や職場、学校での集団感染を起こしうるので、早期の発見と診断が重要である。感冒症状を伴う結膜充血や眼脂が見られる場合、 アデノウイルス感染症を念頭に置いて、対象患者の発症状況や周辺環境を含め詳細な問診が重要であり、さらなる流行の予防のための丁寧な生活指導、治療が重要であると思われる。

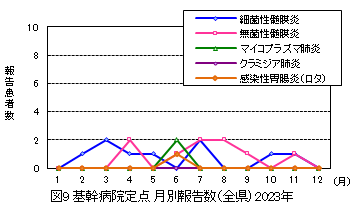

6)基幹定点把握疾患の発生状況:表5、6、7、8、9、10、図9

(1) 細菌性髄膜炎

細菌性髄膜炎は、登録総数9、流行指数1.06と、過去10年間とほぼ同数であった。本症は診断の遅れが不幸な転帰につながる代表的な疾患である。

発熱疾患に遭遇するとまずはコロナとインフルエンザを疑う流れになっているが、熱性疾患の鑑別においては本症を絶対に忘れてはいけないことを再度強く啓発しておく。

(2) 無菌性髄膜炎

無菌性髄膜炎は総数10、流行指数0.33と、過去3年間とほぼ同じく少数の登録であった。コロナ自粛が緩和されても消毒・手洗い・マスク装着が定着しており、

そのことがカゼの流行がコロナ前ほどには見られなくなっていることの理由と考えられる。無菌性髄膜炎はカゼウイルスが原因、言わばカゼの延長線上の疾患であるので、少数で推移したことは当然の結果と言える。

(3) マイコプラズマ肺炎

2023年のマイコプラスマ肺炎の登録総数は2例のみで、3年連続でわずかな登録数であった。マイコプラスマの流行は4年に1度と言われているので、3年連続で流行がなかったのは不思議なことではない。

2024年が流行の年にあたる可能性が大であることを念頭に、注意深く動向を見守る必要がある。

(4) クラミジア肺炎

2023年は報告がなかった。

(5) 感染性胃腸炎(ロタ)

2023年は1件の報告があった。2020年以降4年間流行がみられていない。