重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

Severe fever with thrombocytopenia syndrome: SFTS

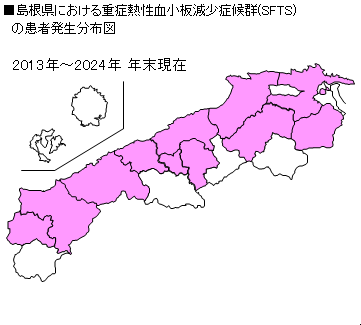

島根県内では、2013年7月に初めての重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の患者発生報告がありました。

その後、2018年 3件、2019年 8件、2020年 2件、2021年 13件、2022年 7件、 2023年 8件、 2024年 6件

の報告がありました。

最新の発生状況は、「

県報告数と届出基準」の項目をご覧ください。

マダニ以外の感染経路として、SFTSウイルスに感染したイヌやネコとの接触も考えられるようになっています。

最近、島根県では、SFTSウイルスに感染したイヌ・ネコが相次いで報告されていますが(2024年度 症例数:雲南圏域1、浜田圏域1、益田圏域3)、

感染対策として、ペットのマダニ予防が必要ですので、かかりつけの動物病院への相談(定期的なダニ駆除剤の投与等)、ブラッシングやシャンプーなどによるマダニの除去、

ネコの室内飼育の徹底を行いましょう。

●発生状況

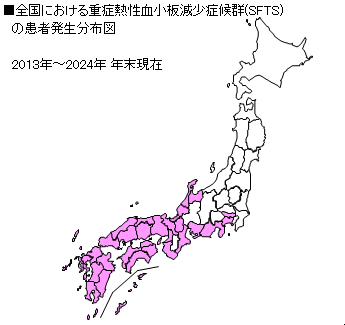

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は、2011年に初めて特定されたウイルス(SFTSウイルス)による感染症です。

2009年以降、中国、米国で症例報告があるほか、2013年5月には、韓国でも患者発生が初めて確認されました。

日本では、2013年1月(2012年秋に死亡)に国内で初めて患者発生が確認されていますが、その後、過去に遡って調査した結果、2005年から2012年までの間にさらに10名の方が重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に罹っていたことが確認されています。

2013年3月4日からは、4類感染症に指定され、診断された全ての

症例について、

最寄りの保健所へ直ちに

届出することが義務づけられています。

感染症発生動向調査での全国の症例のまとめが公表されています(外部サイト:国立感染症研究所感染症疫学センター)

●病原体

SFTSウイルス(フェニュイウイルス科バンダウイルス属)

●症状

潜伏期間は6〜14日です。

発熱はほぼ全ての症例でみられます。また、消化器症状(嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血)も多く、時に、頭痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状などを伴います。

血液検査では、血小板減少、白血球減少がみられます。致死率は10〜30%です。死亡例は高齢者になるほど多くなります。

SFTSの治療薬として抗ウイルス薬(ファビピラビル)の使用が承認されています。

●感染経路

(1)マダニ

野山に生息する、SFTSウイルスを保有したフタトゲチマダニ等のマダニに刺されることで感染します。

マダニ類は、日本の野山に広く生息しています。ダニは日本紅斑熱等のさまざまな疾患を媒介します。

野山や畑、家の裏山などに出かけるときは、ダニに刺されないよう次のことに注意してください。

・肌を出来るだけ出さないよう長袖、長ズボン、手袋等をしましょう。

・肌が出る部分には人用防虫スプレーを噴霧しましょう。

・地面に直接寝転んだり、腰を下ろしたりしないよう敷物をしましょう。

・帰った後はすぐに入浴し、体を良く洗い、新しい服に着替えましょう。

・吸血中のマダニに気づいた際、無理に取ろうとすると、ダニの一部が皮膚内に残ってしまうこともあります。できるだけ医療機関(皮膚科)で処置してもらってください。

・マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱、食欲低下、嘔吐等の症状があった場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

フタトゲチマダニ(成虫)

フタトゲチマダニ(成虫)皮膚咬着

(2)イヌやネコ

イヌやネコが、マダニに刺されることで、SFTSウイルスに感染することがあります。感染したイヌやネコの唾液や血液等に大量のウイルスが含まれており、

それらと接触することで、ヒトに感染する恐れがあります。

(3)ヒト-ヒト感染

インフルエンザのように容易に人から人へ感染して広がるものではありませんが、日本、中国および韓国で患者血液等からの医療従事者への感染が報告されているため、

医療機関ではマスクやアイガード(ゴーグル、フェイスシールド)などの個人防護具による感染予防策が必要です。

●ダニが媒介する感染症

| 疾患名 | 重症熱性血小板減少症候群 | つつが虫病 | 日本紅斑熱 | ライム病 |

| 病原体 | ウイルス | リケッチア | リケッチア | スピロヘータ |

| 媒介ダニ | フタトゲチマダニ

オウシマダニ | ツツガムシ | フタトゲチマダニ等

マダニ類 | シュルツェマダニ |

| 発生地域 | 中国、日本 | 日本各地 | 西日本を中心に

日本各地 | 東日本を中心に

日本各地 |

●検査

島根県保健環境科学研究所では、患者検体からのSFTSウイルス遺伝子検査を行っています。

詳しくは、

最寄りの保健所へご相談ください。(平成28年7月21日 島根県薬事衛生課 PDF:545KB)

●感染症法に基づく取扱い

4類感染症に指定されており、症状や所見及び病原体・血清学的に診断した医師は、直ちに最寄りの保健所に届出をすることが義務づけられています。