●発生状況

手足口病(Hand-foot-and-mouth disease、HFMD)は、その名前の通り、手と足と口に小さな水疱をつくる、あまり高い熱は出ない感染症です。主な感染経路は接触感染、飛沫感染です。

流行は1〜2年周期で、初夏から初秋に幼児を中心に多発しますが、成人例も散見されます。1シーズンに2種類以上の原因ウイルスが流行した時は秋〜冬まで発生がずれ込むことがあります。

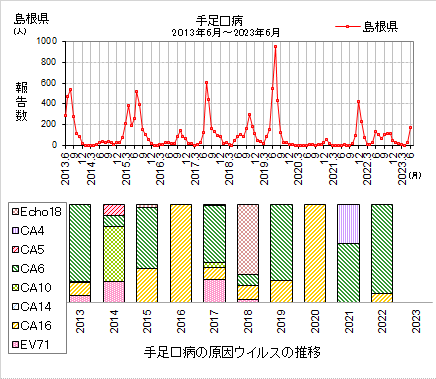

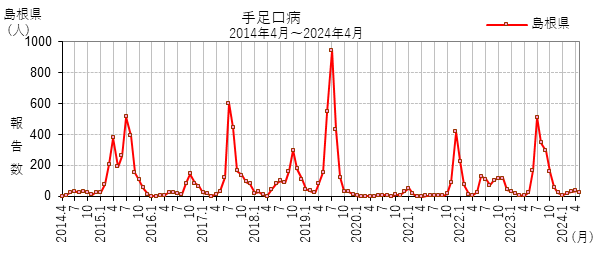

島根県では2011年以降2年ごとの流行をくりかえしていて、2017年,2019年に流行が見られました。

2021年は流行する周期に当たっていましたが、新型コロナウイルス感染症対応の影響により夏季の流行が無く、11月以降の冬季の流行となりました。

2023年はヘルパンギーナとともに5月から患者数が増加しています。

●病原体

エンテロウイルス属のコクサッキーA16型ウイルス、エンテロウイルス71型が主要ウイルスですが、近年はコクサッキーA6型の流行が多くられます。

その他にもコクサッキーA4・A10型などのウイルスが原因となり、それぞれ2年から4年間隔で流行します。

●感染経路

患者、感染者の鼻、喉からの分泌物及び糞便に直接/間接的に接触することによる感染(接触感染)または咳やくしゃみのしぶきに含まれるウイルスよって感染(飛沫感染)します。

便へのウイルスの排泄は症状が治まって後3〜4週間にわたって認められます。

日頃から、手洗いはしっかりと行い、おむつ(便)の処理にはビニール手袋を使う等注意し 、感染予防を心掛けましょう。

●潜伏期

潜伏期は2〜7日、多くは3〜4日間です。

●臨床症状

皮膚所見としての手のひら、足底、足背、臀部に特有な斑状丘疹または水疱(2〜5mm程度)、口腔内の舌側面、

頬粘膜、口唇部の小水疱(1〜1.5mm)または発赤疹が7〜10日間持続します。

発熱は1〜3日で高くても38℃台、症例の40%では発熱がみられないことがあり、比較的軽度な疾患です。

しかし、エンテロウイルス71型の流行時には手足病の経過中に中枢神経系疾患(無菌性髄膜炎、脳炎等)を併発し、重症化する例や死亡する例がありますので注意が必要です。

同一シーズンに複数のウイルスが流行する時には、2ないし3回罹患することがあります。

●検査室診断

複数の原因ウイルスが関わることから、咽頭拭い液、糞便、水疱内容からウイルス分離によって流行ウイルス型を決定します。

●治療と予防

治療は対症療法が主体です。有症時、有熱時の安静、十分な水分と栄養補給を行います。強い嚥下痛(えんげつう・食べ物や水分を飲みこむときの痛み)を感じる場合、水分摂取もできなくなることがあります。食べられない、飲めない状態が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、嘔吐を繰り返したり、力が入らない・ぐったりしているなど普段と様子が違う場合も医療機関を受診しましょう。

症状が回復した後もウイルスが長期にわたって便から排泄されるので、登校停止による流行防止効果は期待できません。

予防は手洗い等の個人衛生の徹底、あるいは患者、感染者との接触機会を少なくすることによります。

●感染症法での取扱い

定点把握の5類感染症として、指定小児科定点からの報告により発生動向を調査しています。

登校(登園)に関しては、出席停止の対象にはなりません。本人の全身状態が安定している場合は登校(登園)可能です。

更新日:2023年7月(流行状況、ウイルス分離状況の修正)

手足口病(Hand-foot-and-mouth disease、HFMD)は、その名前の通り、手と足と口に小さな水疱をつくる、あまり高い熱は出ない感染症です。主な感染経路は接触感染、飛沫感染です。

手足口病(Hand-foot-and-mouth disease、HFMD)は、その名前の通り、手と足と口に小さな水疱をつくる、あまり高い熱は出ない感染症です。主な感染経路は接触感染、飛沫感染です。