被災者生活再建支援制度について

目次

1.被災者生活再建支援法に基づく支援

1−(1)対象となる災害

1−(2)対象となる災害の程度

1−(3)支援対象となる世帯

1−(4)被災者への支援金の支給

1−(5)支援金支給のしくみ

1−(6)申請手続き

2.島根県被災者生活再建事業(県単独事業)に基づく支援

2−(1)対象となる災害

2−(2)対象となる災害の程度

2−(3)支援対象となる世帯

2−(4)被災者への支援金の支給

2−(5)支援金支給のしくみ

2−(6)申請手続き

1.被災者生活再建支援法に基づく支援(国制度)

自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援しようとするものです。

1−(1)対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然災害により生ずる被害

1−(2)対象となる災害の程度

1)災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村の区域に係る自然災害

2)10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村の区域に係る自然災害

3)100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県の区域に係る自然災害

4)1)又は2)の市町村を含む都道府県で、

5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)の区域に係る自然災害

5)1)〜3)の区域に隣接し、

5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)の区域に係る自然災害

6)1)若しくは2)の市町村を含む都道府県又は3)の都道府県が2以上ある場合に、

5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)の区域に係る自然災害

2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)の区域に係る自然災害

※4)〜6)の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり(合併した年と続く5年間の特例措置)

1−(3)支援対象となる世帯

上記1−(1)の自然災害により

1)住宅が「全壊」した世帯

2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

5)住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

1−(4)支援金の支給額

支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります(※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)

住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の 被害程度 |

全壊 (1-(3)-1) に該当 |

解体 (1-(3)-2) に該当) |

長期避難 (1-(3)-3) に該当) |

大規模半壊 (1-(3)-4) に該当) |

中規模半壊 (1-(3)-5) に該当) |

|---|---|---|---|---|---|

支給額 |

100万円 |

100万円 |

100万円 |

50万円 |

- |

住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の 再建方法 |

建設・購入 |

補修 |

賃借 (公営住宅以外) |

|---|---|---|---|

支給額 |

200万円~100万円 |

100万円~50万円 |

50万円~25万円 |

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円

※加算支援金の支給額は、被害程度により異なる。

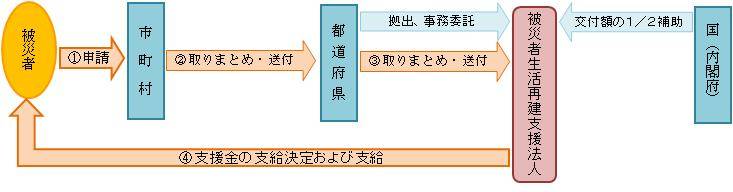

1−(5)支援金支給のしくみ

1−(6)申請手続き

申請先

申請書類を市町村担当窓口に提出して下さい

(詳しくは市町村担当窓口にお問い合わせ下さい)

【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に別居されている皆様へ】

配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方が被災された場合、住民票上は同一世帯であっても、その方が別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく支援金の申請の可能です。

申請期間

被災者(世帯主等)が支援金を申請する期間は、自然災害が発生した日から起算して、支援金の区分等により次の表のとおりです(政令第4条第1項、第2項関係)

区分 |

基礎支援金 |

加算支援金 |

|---|---|---|

申請期間 |

災害のあった日から13月の間 |

災害のあった日から37月の間 |

※被災世帯の世帯主が、申請することが出来ないやむを得ない事情がある場合には、期間を延長することができます(政令第4条第4項関係)

2.島根県被災者生活再建支援制度(県単独事業)に基づく支援

自然災害により住宅の全壊等生活基盤に被害を受けながら、その自然災害の規模が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)に定める対象に達しないため、法による支援を受けられない方に対して、その生活の再建を支援するため、市町村が支援金を支給する場合において、県が当該市町村に対し島根県被災者生活再建支援補助金(以下「交付金」という。)を交付することで、市町村と共に、被災者の自立した生活の開始を支援しようとするものです。

2−(1)対象となる災害

2−(2)対象となる災害の程度

法に定める規模に達しない程度の小規模災害(被害戸数1戸から対応)

2−(3)支援対象となる世帯及び支給額

| 区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 最大支援額 |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 世帯 | 被害程度(注1) | 住宅の再建方法 | 金額 | ||

複数世帯 (世帯の構成員が複数) |

全壊(注2) | 100 | 建設、補修 | 200 | 300 |

| 補修 | 100 | 200 | |||

| 賃借 | 50 | 150 | |||

| 大規模半壊(注3) | 50 | 建設、補修 | 200 | 250 | |

| 補修 | 100 | 150 | |||

| 賃借 | 50 | 100 | |||

| 中規模半壊(注4) | - | 建設 | 100 | 100 | |

| - | 補修 | 100 | 100 | ||

| - | 賃借 | 25 | 25 | ||

| 半壊(注5) | - | 補修 | 100(注6) | 100 | |

| 準半壊(注6) | - | 補修 | 40(注6) | 40 | |

単数世帯 (世帯の構成員が単数) |

全壊(注2) | 75 | 建設、購入 | 150 | 225 |

| 補修 | 75 | 150 | |||

| 賃借 | 37.5 | 112.5 | |||

| 大規模半壊(注3) | 37.5 | 建設、購入 | 150 | 187.5 | |

| 補修 | 75 | 112.5 | |||

| 賃借 | 37.5 | 75 | |||

| 中規模半壊(注4) | - | 建設、購入 | 75 | 75 | |

| - | 補修 | 75 |

75 | ||

| - | 賃借 | 18.75 | 18.75 | ||

| 半壊(注5) | - | 補修 | 75(注6) | 75 | |

| 準半壊(注6) | - | 補修 | 30(注6) | 30 | |

(注1)住家の被害程度は、市町村が発行するり災証明書又はそれに相当する書類により確認します。

(注2)災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))の例による損害基準判定(以下、「損害基準判定」という。)において、その割合が50%以上と判定された住宅とします。

(注3)損害基準判定において、その割合が40%以上50%未満と判定された住宅とします。

(注4)損害基準判定において、その割合が30%以上40%未満と判定された住宅とします。

(注5)損害基準判定において、その割合が20%以上30%未満と判定された住宅とします。なお、やむを得ず住宅を解体した場合、全壊と同様の取扱いとなります。

(注6)損害基準判定において、その割合が10%以上20%未満と判定された住宅とします。

(注7)被災した住宅の補修等に係る経費(以下、「実費」という。)が上限額を下回る場合は、実費の範囲内とします。

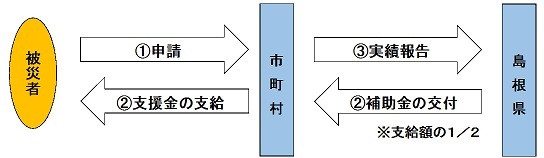

2−(4)支援金支給のしくみ

2−(5)申請手続き

申請先

申請書類を市町村担当窓口に提出して下さい

(詳しくは市町村担当窓口にお問い合わせ下さい)

申請期間

関連リンク

お問い合わせ先

防災危機管理課

島根県防災部防災危機管理課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

電話 0852-22-5111(県庁代表)

0852-22-6353

FAX 0852-22-5930

e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp