組子細工(くみこざいく)安来市、浜田市

門脇和弘(安来市)

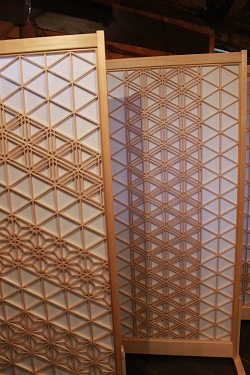

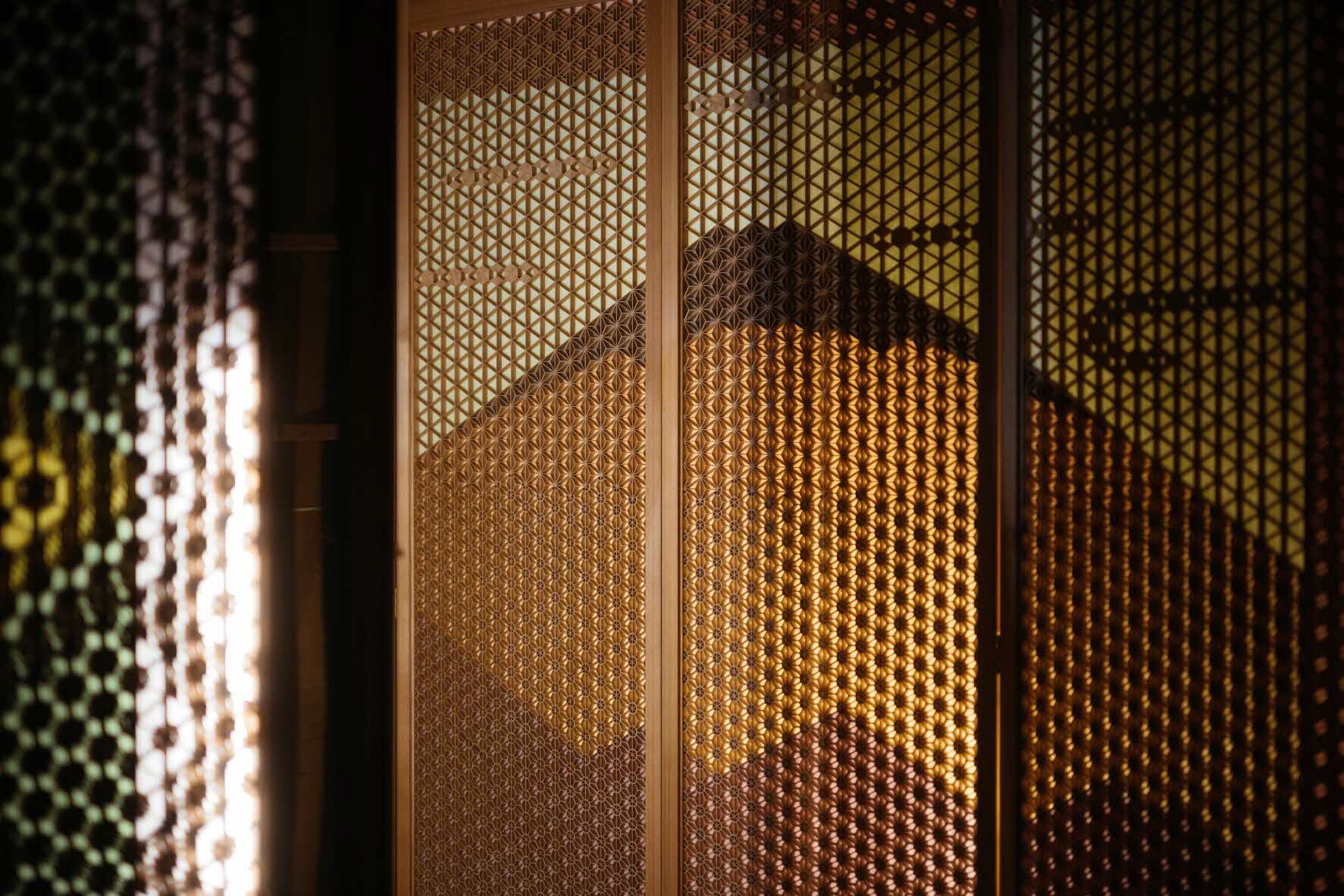

もともと組子とは障子や襖などの建具を構成する細かい部材のことで、一般に桟と呼ばれるものより小さい部材のことをいう。組子細工は1700年代に開発されたもので、3本の細い板を正確に組みあわせて正三角形を作る「三組手」という技法が生まれたことをきっかけとしている。後に正多角形を作り出すことが可能になったことで表現方法や模様の数が飛躍的に増加し、現在その組み方や技法は200通り以上も伝えられている。伯太町では1940年代から製造され、原材料は日本杉(主に鳥取県産)を使用している。組子細工とは、釘などを使うことなく、「切り込み」や「ほぞ」を入れた細い板を手作業で組合せて精密な紋様を編み出していく伝統技法である。

もともと組子とは障子や襖などの建具を構成する細かい部材のことで、一般に桟と呼ばれるものより小さい部材のことをいう。組子細工は1700年代に開発されたもので、3本の細い板を正確に組みあわせて正三角形を作る「三組手」という技法が生まれたことをきっかけとしている。後に正多角形を作り出すことが可能になったことで表現方法や模様の数が飛躍的に増加し、現在その組み方や技法は200通り以上も伝えられている。伯太町では1940年代から製造され、原材料は日本杉(主に鳥取県産)を使用している。組子細工とは、釘などを使うことなく、「切り込み」や「ほぞ」を入れた細い板を手作業で組合せて精密な紋様を編み出していく伝統技法である。

【製造過程】製材→乾燥→小割→乾燥→仕上げ→加工→組み立て→仕上げ

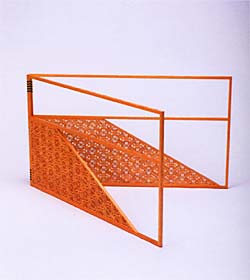

【主な製品】衝立・屏風・茶托

【製造事業者】

■門脇和弘(平成12(2000)年3月25日指定)

〒692-0213安来市伯太町井尻55TEL0854-37-1302

「ウッドアート門脇」紹介ページ(「安来市観光ガイド」より):https://yasugi-kankou.com/spot/wood-art-kadowaki(外部サイト)

吉原敬司(浜田市)

挽き割った材木を、くぎや金具を使わずに、鎌倉時代から建具職人が受け継いできた三組手技法や地獄組みと言われるねじ組みなどの技法を活かして組み付け、精緻で様々な模様を生み出す組子細工。誤差を許さない繊細な木工の技術と木を組み合わせるための複雑な計算が必要とされ、コンマ数ミリの誤差も許さない木工技術に裏付けられた精巧さが特徴である。

挽き割った材木を、くぎや金具を使わずに、鎌倉時代から建具職人が受け継いできた三組手技法や地獄組みと言われるねじ組みなどの技法を活かして組み付け、精緻で様々な模様を生み出す組子細工。誤差を許さない繊細な木工の技術と木を組み合わせるための複雑な計算が必要とされ、コンマ数ミリの誤差も許さない木工技術に裏付けられた精巧さが特徴である。

【製造過程】原木製材→乾燥→木取り→挽き割り、加工→組子組手入れ→組み付け→仕上げ

【主な製品】屏風、衝立、行灯等

【製造事業者】

■吉原敬司(平成18(2006)年3月24日指定)

〒699-3303浜田市三隅町室谷912-1TEL:0855-34-0227

「吉原木工所」ホームページ:https://yoshiharawoodworks.com/(外部サイト)

舟木清(雲南市)

くぎや金具を使わずに小さな木片を組み合わせ様々な紋様を生み出す日本の伝統技法。

くぎや金具を使わずに小さな木片を組み合わせ様々な紋様を生み出す日本の伝統技法。

その模様は200種類以上にも及び、道具の発達とともに、より細かく繊細な美しい組子細工へ変化した。

舟木木工所では木の持つ特徴や個性を生かし時代に寄り添ったものづくりを展開している。

特に小さくて繊細な技術のいる組子細工や木片にいくつもの切込みを入れて製作する「曲げ木」の技術で花を表現したアクセサリーなども製作している。

【製造過程】原木製材→乾燥→木取り→挽き割り、加工→組子組手入れ→組み付け→仕上げ

【主な製品】屏風、衝立、行灯等

【製造事業者】

■舟木清(令和7(2025)年3月5日指定)

〒699-1122島根県雲南市加茂町三代525 TEL:0854-49-7301

「舟木木工所」ホームページ:https://funakiwoodworks.jp/(外部サイト)

お問い合わせ先

しまねブランド推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

TEL:

0852-22-6397(物産企画係・物産振興推進スタッフ)

0852-22-5284(流通係・販路拡大係)

0852-22-5633(海外展開支援室)

FAX:

0852-22-6859(物産企画係・物産振興推進スタッフ・流通係・販路拡大係)

0852-22-6750(海外展開支援室)

メール:

brand@pref.shimane.lg.jp